Geografie der Dolomiten

Die Dolomiten sind eine Gebirgskette der südlichen Kalkalpen, werden aber gleichzeitig auch den Südalpen zugerechnet.

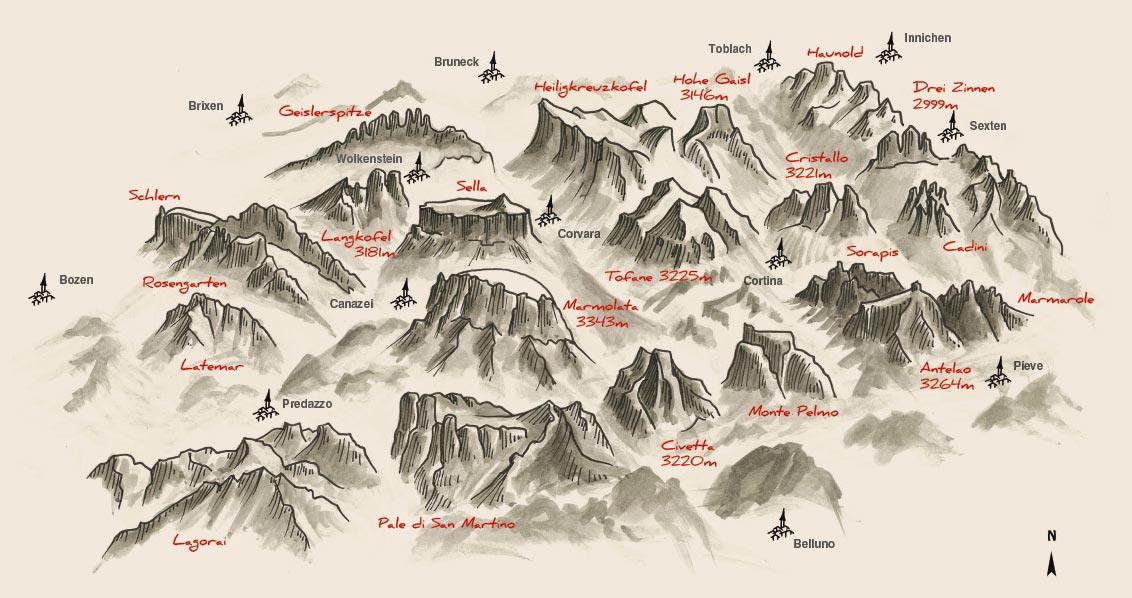

Sie befinden sich zur Gänze in Italien, verteilt zu etwa gleichen Teilen auf die Provinzen Südtirol, Belluno und Trentino. Die Fläche der Dolomiten wird mit etwa 150 km Länge und 80 km Breite definiert.

Die Sprachen die dort gesprochen werden sind: Italienisch, Deutsch und Ladinisch.

Die Abgrenzung wird oft etwas unterschiedlich dargestellt. Ganz klar ist sie im Norden durch das Pustertal, das auch die geologische Grenze bildet. Im Osten bildet die Linie Sexten, Kreuzbergpass, S. Stefano di Cadore und weiter dem Piave entlang bis Ponte nelle Alpi die herkömmliche Grenzlinie. Neuerdings werden aber die Berge und Täler östlich des Piave, wie Dolomiti Friulane, Val Montanaia, Cima die Preti und Col Nudo auch noch zu den Dolomiten gezählt. Im Süden ist die Abgrenzung über die Linie Belluno, Feltre und das Val Sugana wieder klar definiert.

Auch im Westen werden die Dolomiten durch die Täler von Eisack und Etsch geografisch klar begrenzt. Allerdings ist es auch hier so, dass die weiter westlich gelegene Brenta-Gruppe in der Zwischenzeit auch zu den Dolomiten gezählt wird.

Die „Bleichen Berge“

Das ist der ursprüngliche Name der Dolomiten, bevor er ein Beispiel für verwundene und für Laien schwer nachvollziehbare Resultate geologischer Nomenklatur wurde.

Es war der französische Naturforscher Déodat de Dolomieu (1750-1801), der im fernen Jahr 1789 erstmals Gesteinsproben von diesen Bergen nahm und herausfand, dass es sich nicht um normalen Kalkstein, sondern um ein Calcium- und Magnesiumcarbonat handelt. Wenig später wurde nicht nur das Mineral, sondern gleich die gesamte Gebirgsgruppe nach ihrem Entdecker benannt.

Entstanden sind die Dolomiten vor 260 Millionen Jahren knapp unterhalb der Oberfläche der Tethys (Urmeer) durch die Ablagerung von Unmengen an abgestorbenen Schalentieren. Über viele Jahrmillionen entstanden durch die schier unvorstellbare Menge an fossilen Kleinstlebewesen enorme Korallenriffe und Atolle, die teils auch in den „jetzigen“ Dolomiten noch klar zu erkennen sind.

Bei der Kontinentalverschiebung, die vor ca. 65 Millionen Jahren einsetzte, begann die Heraushebung der gesamten Alpen und somit auch jene der Dolomiten. Die Afrikanische Platte schob sich über die Eurasische Platte und hob die auf ihr liegenden Dolomiten weit über tausend Meter in die Höhe. Die Kräfte der Erosion waren es wiederum, die diesen Bergen durch das Wechselspiel von Kälte, Hitze, Wasser und Wind in den letzten Jahrmillionen zu ihrem momentanen Aussehen verhalfen.

Vor allem die Eiszeiten haben kräftig dabei mitgeholfen, aus den an die Oberfläche gehobenen Gesteinspaketen jene bizarren Felsgebilde heraus zu modellieren, die so charakteristisch und typisch für die Dolomiten sind. Für Menschen mit einem Hang zur Geologie präsentiert sich diese einzigartige Gebirgslandschaft wie ein gigantisches Buch aus Stein, in dem man die Seiten der Erdgeschichte durchblättern kann.

Alpingeschichte Dolomiten

Die Erstbesteigung des Mont Blanc im Jahre 1786 gilt als die Geburtsstunde des Alpinismus. In den Dolomiten hat zu jener Zeit noch kein Talbewohner daran gedacht, auf einen dieser bizarren und bedrohlichen Felszacken zu steigen. Zu hart war der tägliche Kampf, dem Grund und Boden bis hinauf an den Fuß der steilen Felswände das Nötigste zum Überleben abzuringen. So sind in den Dolomiten bis zum Beginn der Neuzeit keine Gipfelbesteigungen urkundlich belegt. Trotzdem bezeugen bedeutsame Funde aus vorgeschichtlicher Zeit, die am Schlern, dem Sella- und Grödnerjoch und dem Würzjoch gemacht wurden, dass der Mensch der mittleren Steinzeit (7000 bis 5000 Jahre vor Christus) sich bereits weit über der heutigen Vegetationsgrenze aufgehalten hat.

Jedoch erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts interessierten sich, mehr vom Forscherdrang getrieben als vom alpinsportlichen Ehrgeiz, englische Bergfanatiker für die steilen und noch unbestiegenen Gipfel der Dolomiten. Die zwei Abenteurer Josian Gilbert und G.C. Churchill müssen, obwohl sie keine wichtigen Gipfel bestiegen haben, als erste genannt werden. Sie zogen 1856 durch die Dolomiten und waren von der „fremdartigen Reihe von zerrissenen Felsspitzen“ dermaßen fasziniert, dass sie nach ihrer Rückkehr nach England das Buch „The Dolomite Mountains“ verfassten, welches zum Bestseller wurde und maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sich der Name Dolomiten für diese Bergregion durchsetzte.

Begleitet von einem einheimischen Gämsjäger bestieg der irische Alpinist John Ball 1857 als erster Mensch den 3169m hohen Monte Pelmo und leitete damit die Eroberungsepoche der höchsten Dolomitengipfel ein. Im selben Jahr wurde in London mit dem „Alpine Club“ der erste Bergsteigerverein der Welt gegründet und John Ball gleich zum ersten Vorsitzenden gewählt.

Die Zeit des „klassischen Alpinismus“ hat begonnen. Ball war 1860 wieder in den Dolomiten, diesmal um den höchsten Gipfel, die vergletscherte Marmolata 3.343m, zu besteigen. Den Hauptgipfel erreichte er allerdings nicht, er musste sich mit der etwas niedrigeren Punta Rocca zufrieden geben. Im Sommer 1862 erblickte der aus einer wohlhabenden Wiener Familie stammende Paul Grohmann von den Hohen Tauern aus „eine neue Bergwelt von märchenhaften Formen im Süden, über die auch das beste Buch nur geringe Aufschlüsse erteilte“. Er beschloss umgehend in die Dolomiten zu ziehen und dort zu arbeiten.

Was in den nächsten Jahren folgte, war eine unvorstellbare Serie von Erstbesteigungen der bedeutendsten Gipfel in den Dolomiten. Die wichtigsten davon: alle drei Tofane, der Sorapiss, der Antelao, der Piz Boé, die Dreischusterspitze, der Monte Cristallo und im Jahre 1864 der Hauptgipfel der Marmolata. Damit kann man Grohmann getrost als den Dolomitenpionier schlechthin bezeichnen.

Für immer in den Alpingeschichtsbüchern verewigt hat er sich jedoch mit den Erstbesteigungen der als unbezwingbar geltenden Gipfel des Langkofels 3181m in Gröden und der Großen Zinne 2999m in den Sextner Dolomiten. Bei all seinen Besteigungen ließ er sich von einheimischen Führern begleiten, die er selber aus den Reihen der Gämsjäger und Bauern aussuchte, und auch wenn diese die Beweggründe ihres „Auftraggebers“ nicht verstanden, war es für sie doch ein schönes Zubrot. Ein Tageshonorar im Gegenwert einer Kuh war damals nicht selten.

Dass Paul Grohmann für seine schwierigsten Unternehmen immer den aus Osttirol stammenden Peter Salcher und Franz Innerkofler aus Sexten mit dabei hatte, spricht für die Qualität dieser beiden Bergführer. Der Überlieferung nach waren sie aber auch die beiden Einzigen, die mit den vielen Sonderwünschen ihres „Gastes“ zu Recht kamen. So musste bei jeder Bergtour ein überlanges und leicht zerbrechliches „Barometerröhrl“ mitgetragen werden, das zur Bestimmung der Gipfelhöhe notwendig war, und welches auf keinen Fall zu Bruch gehen durfte.

Aber auch Grohmann musste Niederlagen einstecken. Bereits 1865 wollte er gemeinsam mit 2 Ampezzaner Gämsjägern die Hohe Gaisl 3146m in den Pragser Dolomiten besteigen. Dem Bericht zufolge erreichte die Dreierseilschaft eine markante Scharte wenige Meter unterhalb des Gipfels. Angelo Pizzo, einer der beiden Begleiter, soll es gewesen sein, der behauptete, diese kurze Wandstufe sei unbesteigbar und somit musste das Team diesmal ohne Gipfelsieg umkehren. 5 Jahre später, im Sommer 1870, überwand dann der britische Bergsteiger E.R. Whitwell mit seinen beiden Begleitern Santo Siorpaes und Christian Lauener die Wandstelle ohne größere Probleme und somit war auch die erste Besteigung der Hohen Gaisl vollbracht.

Noch im selben Jahr gelingt diesem Dreiergespann die erste Besteigung des kühnen Piz Popena 3152m im Cristallomassiv und auch das „Matterhorn der Dolomiten“, der Cimone della Pala 3184m, geht auf das Konto derselben bewährten Seilschaft. Mit Whitwell schließt sich der Kreis: waren es die Engländer, die die Erstbesteigungen der großen Dolomitengipfel einleiteten, so waren sie es auch wieder, die den Eroberungsalpinismus in den Dolomiten abschlossen. Natürlich waren noch immer eine weit größere Anzahl an schwierigen Zinnen und Zacken in den Dolomiten unbestiegen.

Da diese in ihrer Bedeutung damals als weniger wichtig eingestuft wurden als die höchsten Gipfel, ließen sie viel Raum für die folgenden Generationen von Abenteuerkletterern. Mit genügend Phantasie bleibt sogar einiges bis in die heutige Zeit übrig!

Rostgurken und Bohrhaken

Kein anderes Felsgebirge der Welt hat eine so lange und vielfältige Klettergeschichte wie die Dolomiten. Überblicksmäßig kann man folgende Epochen zusammenfassen:

Die Erschließerepoche (1857-1870), in der alle wichtigen Hauptgipfel der Dolomiten erstbestiegen wurden.

Die Erstersteigung großer Wände und markanter Zinnen (um die Jahrhundertwende). Ein kletterbarer Weg durch die großen Wände (Thomasson an der Marmolada Südwand 1901) und auf die markantesten Felszinnen (Ampferer am Campanile Basso 1899) wurde gefunden.

Die schwierigste Wand bis zur Linie des fallenden Tropfen (1920-1960). Kletterer suchten eine immer direktere Linie durch die Dolomitenwände, was sich am Beispiel der großen Zinne anschaulich zeigen lässt. (Nordwand Comici 1933, Direttissima Hasse/Brandler 1958, Superdirittissima oder Sachsenweg 1963)

Die kompromisslose Freikletterei (Ende der 60er bis Anfang der 80er Jahre). Als Antwort auf die hakentechnische Kletterei, dem „Mord am Unmöglichen“, wurde in dieser Zeit möglichst schnell, möglichst frei und mit möglichst wenig Absicherungen, durch die großen Wände geklettert.

Die schwierigste Kletterstelle (80er Jahre bis heute): nicht der Gipfel zählt und kaum die Wand, sondern die „rotpunkt“ gekletterte Schwierigkeit einer Route.

Jede dieser Epochen hatte ihre Erschließer und jeder Erschließer hatte seine mehr oder weniger sportlichen Methoden, Routen zu eröffnen. Deshalb spiegeln die Dolomiten heute ein gewaltiges Sammelsurium an unterschiedlichen Erschließungsmethoden wieder. Sie reichen von Routen ohne einen einzigen Haken bis hin zur von oben eingerichteten endlosen Bohrhakenreihe.

In den Dolomiten ist genügend Platz für alle und deshalb gilt: Erstbegehern werden keine Vorschriften gemacht, soweit sie eine eigenständige Routenführung finden. Sie allein entscheiden über eingesetzte Mittel und den Stil und werden dafür mehr oder weniger anerkannt. Ihre Mittel und ihr Stil werden von den nachfolgenden Seilschaften respektiert, was allerdings auch bedeutet, dass alte Routen NICHT mit neuen Mittel saniert werden.

Dolomiten im Winter - Einsamkeit, Unzugänglichkeit und landschaftlicher Schönheit

Die Dolomiten haben im Winter zwei vollkommen unterschiedliche Gesichter. Das eine heißt „Dolomiti Superski“, ist das größte Skikarussell der Welt und beschreibt sich selbst folgendermaßen: „Gibt es Schöneres als im Anblick der schroffen Felstürme und kolossalen Bergmassive der Dolomitengipfel auf verschneiten Sonnenhängen zu Tale zu gleiten? Natur pur soweit das Auge reicht. Dolomiti Superski verspricht Ihnen 12 Skigenuss Regionen und 1.200 km schneesichere Pisten mit nur einem bequemen Ticket!“

Das andere Gesicht ist geprägt von 3 Eigenschaften: Einsamkeit, Unzugänglichkeit und landschaftlicher Schönheit. Bei durchschnittlich 3,2m Schnee-Niederschlag pro Winter in der Ortschaft Sexten unter den Drei Zinnen ist zumindest die Einsamkeit abseits der Zivilisation nicht weiter verwunderlich. Seit jeher haben die einheimischen Talbewohner das Gebirge im Winter gefürchtet und gemieden, sodass selbst die Jäger in der kalten Jahreszeit kaum über die Vegetationsgrenze gestiegen sind.

Erst im 20sten Jahrhundert sind zaghafte alpintouristische Vorstöße in die winterlichen Dolomiten gewagt worden und im Laufe der Jahre wurden Teilstücke dieses wilden Felsgebirges mit Seilbahnen, Pisten und Hütten erschlossen und für die Massen zugänglich gemacht. Der weit größere Rest ist unerschlossen geblieben und interessanterweise auch in alpinistischer Hinsicht, ausgenommen einiger spektakulären Winterbegehungen der großen Dolomitenwände, weit hinter dem sommerlichen Andrang zurückgeblieben. So ist in den Dolomiten im Winter und abseits der Pisten auch heute noch der Begriff „unberührte Natur“ wörtlich zu nehmen, auch wenn ihre Beliebtheit bei Skitourengehern und Schneeschuhwanderern stark im Steigen ist.